资讯

中国式杠杆收购:模式、风险与监管

转自法经笔记?公众号

2017-08-17

从“宝万之争”中,宝能系利用包括保险资金、券商渠道(融资融券、收益互换)、银行理财资管计划、股权质押以及债券融资等多重嵌套的融资方式进行万科股权的收购,多种金融工具的嵌套和杠杆倍数放大,并购市场中利用不同金融工具进行杠杆收购的风险问题进入了监管视野。随后,包括万家文化、*ST合金、顺威股份、尤夫股份、浔兴股份、步森股份、银鸽投资等多家涉及杠杆收购的上市公司收到交易所的问询函,问询内容直指杠杆收购的资金来源,其中包括等上市公司及其收购方皆为交易所重点关注的对象,杠杆收购背后隐藏的监管空白、信息披露不足以及可能带来的公司治理风险甚至是系统性风险值得全面思考。(本文部分参考案例多来自公众号“并购汪”提供启示和线索)

一、几类典型的杠杆收购现象

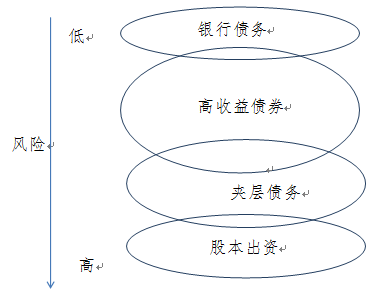

杠杆收购(Leverage Buyout)在传统的金融学含义上说是指大部分资金以债务的形式来实现的收购交易,是兼并收购不可回避的话题,可以说“无杠杆,不收购”。通常,杠杆收购的自有资金一般占30%-40%,债务占到融资结构的60%-70%,利用杠杆进行收购是因为有较好的预计现金流和资产基础可以支撑,从而实现较高的回报收益。从传统杠杆收购的融资类型来看,主要的融资方式和风险情况如下:

一般来说,债务工具在资本结构等级当中的风险等级越低,借出方所要求的各种抵押和担保也越多,比如银行借出方对于公司财务比率的要求也更严格。

就我国的并购融资工具来看,主要包括了现金支付、股份支付、债权支付、资产支付、衍生工具支付和混合支付方式等六大类,基本上也形成了低、中、高风险层级的并购融资工具,特别是近年来,并购市场蓬勃发展,出现了许多新型并购融资工具。诸如并购基金、资产管理计划、可交换债等。诸如宝万之争中,宝能采用了资产管理计划、嵌套式资产管理计划等方式,运用多重金融杠杆工具,撬动大量资金用以达到收购目的。尽管在某种程度上推动了并购市场的发展,但这些工具的运用多少存在一定问题,受到监管机构和市场的质疑,本文重点分析银行并购贷款、并购基金、资管计划嵌套、险资作为并购融资来源等典型工具:

(一)缺乏资产支持的银行并购贷款

并购贷款,是指商业银行向并购方或其子公司发放的,用于支付并购交易价款和费用的贷款。并购贷款业务是我国杠杆并购金融工具中唯一有针对性制度规范的业务品种,属于基于银行中介功能的债务融资业务。2008 年12月银监会才正式颁布有关并购贷款的指引,但相关业务的开展受到了严格的约束和限制。2015 年,银监会对《商业银行并购贷款风险管理指引》进行修订,包括将并购贷款期限从五年延长至七年,将并购贷款占并购交易价款的比例从 50%提高到 60%,要求加强防控财务杠杆风险、防范虚假并购行为等。尽管如此,由于具体配套政策的不完备,银行并购贷款在实际运作中仍有很多问题,导致很多企业从银行获取的并购贷款存在一定的问题。杠杆并购资金很大程度上缺乏足够的资产和其他信用支持,往往采用的是上市公司股票作为质押物进行杠杆融资,这就形成了股价和还款能力的直接对应,潜藏风险。

比如,浔兴股份的收购方汇泽丰在问询函中陈述了其利用银行借贷资金收购上市公司的运作模式。资料显示,刚刚成立于2016年9月8日的汇泽丰拟以25.01亿元拿下浔兴股份的控制权,其收购资金为银行借款。2016年11月14日,汇泽丰与资金提供方祺佑投资和农业银行唐山开平支行签订《一般委托贷款合同》,根据浔兴股份在11月16日披露的《详式权益变动报告书》显示,此次向农业银行的借款金额不超过25亿元,年利率4.5%,期限为4年。此外,汇泽丰还与祺佑投资签署了质押合同,汇泽丰同意以其持有的上市公司浔兴股份全部股票出质,为祺佑投资按委托贷款合同与汇泽丰所形成的25亿元债权提供质押担保。

与汇泽丰采用类似,苏州正悦同样动用银行资金杠杆收购。不过与前者相比,苏州正悦用于入主尤夫股份的短期借款利率却要高得多。苏州正悦这项作价18.96亿元的收购案中有15亿元为借款,这笔资金系浙江三花钱江汽车部件集团有限公司通过委托上海银行崇明支行发放,月息1.5%,而作为担保,苏州正悦也同样以间接持有的尤夫股份全部股份作为借款质押。此外,嘉应制药第二大股东方深圳市老虎汇资产管理有限公司入股过程中,也借助了股东借款、银行借款等手段。

除了利用银行委托贷款和质押贷款进行融资,在万家文化收购案中,“小燕子”赵薇试图利用借贷撬动巨额资金进行杠杆收购、借壳上市,上交所曾发17道问询函追问。2016年12月,黄有龙、赵薇夫妇控制的龙薇传媒拟斥资30.6亿元,受让万家集团所持万家文化29.14%的股权。据公告,上述30.6亿元资金由三部分构成:第一部分,龙薇传媒向股东借款6000万元,利息等资金成本获豁免;第二部分,龙薇传媒向曾参与过圣莱达收购案的西藏银必信资产管理有限公司借款15亿元,年化利率为10%;第三部分,龙薇传媒通过股权质押的形式向金融机构融资14.9亿元,年化利率约为6%。仅从龙薇传媒作为独立收购主体的角度而言,此番收购之资金均系杠杆资金,包括借贷资金及股权质押资金等,该并购融资结构用6000万元撬动30.6亿元的股权收购,杠杆高达50倍,而这一切的担保全部来自赵薇的个人信用。(引述自搜狐财经:《赵薇杠杆收购破灭后续:万家文化被证监会立案调查》)最后迫于各方压力,“小燕子”的资本梦破碎,万家文化的实际控制权最终以近五折的价格落入另一买家之手。

上述案例反映的一个共通特点是目前从银行正规渠道获得的并购贷款是缺乏足够的信用支撑的,近日银行并购贷款已经逐步向专业的并购基金放开(见并购汪公众号最新文章,“并购基金如何取得商业银行并购贷款”),只能期待这一领域能更加规范。

(二)通过股权质押空手套白狼式的质押融资

股权质押是权利质押的一种,通常股权质押进行融资需“打折”,折扣率因行业、企业等情况不同,通常在3-6折,以抵押1000万元市值的股权为例,若质押率为40%,则可以拿到400万元的贷款。随着股价的变动,股权质押有可能出现无法偿付本金等风险,因此,提供融资的金融机构对质押个股设有质押率、预警线、平仓线等,预警线和平仓线多为160(140)或者150(130),若一只股票股价现为10元,质押率为4折,预警线为150,平仓线为130,预警价为10×0.4×1.5=6元,即股价下跌40%预警,平仓价为10×0.4×1.3=5.2元,即股价下跌48%平仓。上市公司股东的股权用于质押融资时,如果公司股价一直下跌,触及预警线后,质押方会要求股东“补仓”,如果不能及时提供更多的抵押担保,当股价跌至低于平仓价时,质押方有权对其进行强行平仓。市场上部分的并购资金实际上来源于股权质押,这部分资金就必须承受股价的波动带来的还款压力。

例如宝光股份的第二大股东西藏锋泓就通过大量质押股权的方式来进行控股权争夺和巩固,据披露,西藏锋泓及其一致行动人合计持有公司股份4933.9 万股,占公司总股本的20.92%,累计已质押的股份数量为4413.61万股,占其持有公司股票总数的97.45%。公开信息显示,2016年下半年以来,西藏锋泓及其一致行动人通过大宗交易、司法竞拍北京融昌航所持股份等方式不断增持公司股份,成为持股20%以上的股东,争夺控制权的意图明显。

焦作万方的举牌方嘉益投资也于近日被迫补充质押。据披露,其于2017年5月15日将560万股焦作万方股份补充质押给华泰证券。截至5月15日,嘉益投资持有焦作万方1.86亿股,其中1.6亿股已被用于质押,占其所持股份的比例约为86%。据查询,嘉益投资自2016年11月开始持续买入焦作万方股票,目前持有焦作万方股份比例为15.64%,与焦作万方第一大股东金投锦众的持股比例(16.41%)较为接近。

(三)并购基金“PE+上市公司”的模式

“PE+上市公司”的运作模式在A股市场已不陌生,主要方式是上市公司通过设立并购基金,引入资金方作为有限合伙人(LP),并通过并购基金收购一个或一系列标的。并购基金可引入私募股权基金(PE)作为普通合伙人(GP),也可以自己担任 GP。从本质上说,并购基金是私募股权基金的一种,用于并购企业并且获得标的企业的控制权,也就是说并购基金通常能控制目标公司的董事会主要席位,对公司发展战略有绝对的影响力。

目前在A股市场上已经形成了包括天堂硅谷系等较为成熟的“PE+上市公司”模式。但是“PE+上市公司”在某种程度上由于并购基金采用合伙制的特点,使其更容易掺入了更复杂的资管结构和融资方式,从而增加了公司治理和法律关系方面的不确定性和复杂性。例如最近的汇源通信案例:

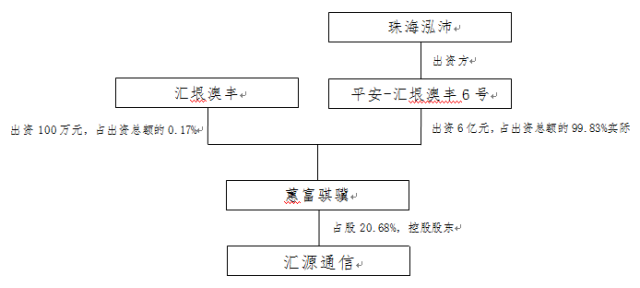

2015年11月,蕙富骐骥斥资6亿元从汇源通信原控股股东明君集团手中受让上市公司20.68%股权,成为汇源通信的控股股东。根据当时的权益变动报告书,汇垠澳丰担任蕙富骐骥的普通合伙人和执行事务合伙人,系蕙富骐骥有限合伙人的投资顾问,其出资额仅为100万元,占出资总额的0.17%;有限合伙人平安大华代表平安-汇垠澳丰6号出资6亿元,占出资总额的99.83%;当时公告并未披露汇垠澳丰6号的资金结构及实际出资方。

2017年2月6日,汇源通信发布公告内容为一家名为珠海横琴泓沛股权投资基金(下称“珠海泓沛”)要求召开合伙人大会,撤换蕙富骐骥的普通合伙人汇垠澳丰;但汇垠澳丰认为珠海泓沛不是蕙富骐骥的合伙人,没有提请召开合伙人大会的权利;于是,珠海泓沛找来了平安大华,以平安汇通广州汇垠澳丰6号专项资产管理计划的合伙人名义提议召开合伙人大会。蕙富骐骥的出资方是由普通合伙人汇垠澳丰和有限合伙人平安-汇垠澳丰6号资管计划构成,而珠海泓沛正是该资管计划的实际出资方,即劣后出资方;如此一来,珠海泓沛提议罢免汇垠澳丰,其实是劣后出资方要求撤换普通合伙人。

此外,新黄浦的案例也较为典型。今年一季度,上海领资股权投资基金合伙企业(有限合伙)(下称“领资投资”)按照月均一次的频率先后3次举牌新黄浦,并有意继续增持,意在撼动新黄浦控制权。3次举牌合计耗资超过15.52亿元,全部来源于领资投资的合伙人。该合伙企业包括3名合伙人,认缴总额为30.01亿元,实缴20.01亿元。其中,普通合伙人杭州领达资产管理有限公司(下称“领达资产”)实缴100万元。有限合伙人几经变更,从初始的单一有限合伙人王丁辉(融信租赁实控人、董事长),再到厦门信托,最后变成厦门信托与云南信托双有限合伙人。穿透披露后,王丁辉系领达资产实控人,亦即领资投资实控人,通过担任有限合伙人的信托渠道连番举牌新黄浦。对于王丁辉而言,上述收购便构成杠杆收购,成功实现以小博大。(引自《证券时报网:穿透杠杆收购:看看这些撬动数十亿规模的上市公司收购案》)

目前,有限合伙企业作为上市公司大股东的情况越来越多,据统计深市有42家上市公司的第一大股东是有限合伙企业,第二、第三大股东则分别有128和167家是有限合伙企业。此外,有限合伙企业也成为实际控制人控制公司的一种方式,但是其相对复杂的资金来源和结构化安排,可能给上市公司实际控制人认定、控制权稳定带来一定的问题。

(四)险资举牌:万能险为自由资金+高杠杆举资模式

在险资进行的杠杆收购中,万能险往往被当作大股东的资金平台,资管计划成为一致行动人,存在损害委托人利益的风险。以安邦为例,11月24日晚,中国建筑发布的股东权益变动提示公告显示,截至2016年11月24日,安邦资产通过“安邦资产-共赢3号集合资产管理产品”持有中国建筑普通股总计约30亿股,占中国建筑普通股总股本的10%。这也意味着,在短短5个交易日内,安邦资产完成了对中国建筑的二次举牌。根据简式权益变动报告书可推算出,安邦的增持均价约为7.74元/股,累计耗资约232亿元。

此外,杠杆资金存在相互套嵌的现象,可能出现风险传导,宝能系通过前海人寿以及钜盛华收购万科股权,就是典型案例,在此不作赘述。

(五)资管计划的多重嵌套模式

资管计划的多层嵌套也是资金来源的重要途径,资管产品通常以银行作为主要的资金提供方,信托、证券、保险、基金、基金子公司等作为通道,各类机构化信托、资管计划嵌套其中。典型形式包括银行互相购买理财产品、银行借道信托发放信托贷款或转让信贷资产、银行委外投资、定向通道业务等。

在宝万之争中,收购主体“宝能系”动用了多个资管账户。“宝万之争”中宝能系举牌万科资金中相当一部分即来源于资管计划。与宝万之争相比,汇源通信、顺威股份、新黄浦等涉杠杆收购案例则更为繁复。其中,上文提到的汇源通信现控股股东蕙富骐骥背后资金便涉及到合伙企业、资管计划等嵌套叠加。

此外,顺威股份实控人蒋九明入主过程亦是资管计划的撬动效应。去年4月份,蒋九明与顺威股份原控股股东新余祥顺投资管理有限公司、顺威国际控股有限公司签署控制权受让协议(29%),初期约定的对价为17.28亿元,后改为20.15亿元。此次入主方案由中山证券汇融1号集合资产管理计划具体执行,该计划设置优先级与劣后级,两者配比为2:1。优先级部分由中山证券负责筹措,劣后级部分由蒋九明自筹,隐含进一步的杠杆计划。在蒋九明逐步取得顺威股份控制权的同时,独立第三方自然人文菁华同样通过资管计划“西部利得增盈1号资产管理计划”,受让顺威股份25.06%股权,总代价14.94亿元。该资管计划优先级与劣后级资金配比亦为2:1。假设蒋九明与文菁华负责的劣后级资金均系自有资金,则上述收购或入股过程的杠杆倍数为3倍,一旦劣后级资金存在其他的融资安排,杠杆倍数将更大。(引自《证券时报网:穿透杠杆收购:看看这些撬动数十亿规模的上市公司收购案》)

二、杠杆收购的潜在风险

统一资管监管引起了对市场杠杆率的进一步思考,高杠杆、复杂金融工具给A股上市公司带来的风险有哪些,这是我们亟需关注的。

(一)上市公司经营层面的风险

1. 流动性风险

杠杆收购为部分收购方打开了资金腾挪空间,但收购方的后续偿债压力却长期存在。去年年初,银河生物控股股东银河天成集团一笔杠杆增持资管计划触及平仓线,银河天成集团紧急追加保证金4508.7万元,防止爆仓。几乎同期,鼎立股份控股股东鼎立控股集团通过带杠杆的资管计划增持之股份被平仓。宝万之争期间,宝能系部分资管计划一度浮亏,也被广泛认为接近平仓线。

实务中,收购人基于适当降低风险的考虑,会逐步置换高成本及长周期杠杆资金。尤夫股份现间接控股股东苏州正悦投资去年入主时,曾向浙江三花钱江汽车部件集团有限公司融资15亿元,年化利率高达18%,约占受让总代价的79.11%,杠杆倍数约为4.79倍。另外,该笔贷款还要求苏州正悦投资以间接所持尤夫股份提供质押担保,进一步加杠杆,这种行为无异于饮鸩止渴,监管层旋即下发问询。苏州正悦后将“短周期、高利率”的融资置换为“长周期、低利率”的融资。在12月1日苏州正悦披露的回复函中,出资方更换为上海贵衡建筑工程有限公司,借款月息也由降低到年化利率12%。

除此之外,也有收购方在收购过程中进一步加大杠杆比例的特殊案例。步森股份在2016年12月5日在对交易所监管函的回函公告中表示,公司易主共计资金10.12亿元,原计划6.5亿元由收购人及其母公司星河世界支付,其余3.62亿元通过股权质押融资取得;随着市场波动发生了变化,因此公司的收购资金规划有所调整,改为自有资金4.87亿元,另5.25亿元为对外债务融资,杠杆比例进一步提高。

2. 信用风险

杠杆收购凭借精准的定向设计,可在短期内汇聚大量资金实现对上市公司的控股收购或举牌。与此同时,杠杆收购涉及的融资结构越复杂,应当披露关键信息就越容易被掩盖,引发信用风险。杠杆收购涉及到多个资金主体,任一层级资金均有大小不等的成本要求及其他利益诉求。此外,杠杆资金对上市公司股价更为敏感。在汇源通信的三级杠杆结构中,汇垠澳丰虽仅出资100万元即撬动6亿元收购资金,但必须承受6亿元杠杆资金的潜在成本,包括有限合伙人提出的基本收益率要求、信任成本等。而在次级结构中,资管计划A级份额出资人的固定收益率要求、B级份额出资人的预期收益率要求等均会回溯至上一级杠杆结构,由此对充当主级普通合伙人、控股股东的汇垠澳丰形成压力。

2016年11月9日,银鸽投资发布公告称,鳌迎投资拟斥资31.58亿元受让银鸽集团100%股权,从而间接持有上市公司47.35%股权,鳌迎投资实际控制人孟平成为上市公司新的实际控制人。11月12日,银鸽投资公告披露,北方国际信托因对鳌迎投资控股股东中商华融突击增资31.7亿元,成为持有其90.57%股权的有限合伙人。鳌迎投资的资金来源由此引发监管关注,其中,上交所发现了鳌迎投资并未对于其关联方北方国际信托的最终受益人等重要信息进行披露。(详细内容可查阅问询函)

3. 公司稳定经营风险

杠杆收购所使用的融资工具错综复杂,稍有不慎就会给公司稳定经营带来风险,宝能系控股的南玻A出现了八名高管集体辞职的情况就引发了市场高度关注。随着举牌和协议转让行为日渐增多,上市公司控制权转让如火如荼,今年以来近20家公司高管集体辞职。早在2015年7月份,中房股份间接控股股东百傲特(天津)投资合伙企业(有限合伙)便曾发生合伙人内讧事件,彼时合伙人诉求不一,互不买账,以至于中房股份实控人在长达一年时间内悬空。直至去年12月,自然人呼健控制的深圳市盈泰洁能投资管理有限公司成为前述合伙企业的普通合伙人及执行事务合伙人,从而入主中房股份。

4. 公司治理风险

而在公司治理方面,参与杠杆收购的上市公司首先面临的就是融资期限错配将会给上市公司带来流动性问题。与此同时,错综复杂的投资、持股结构也会引发资金来源端的合格投资者问题。除非监管层严令彻底穿透,否则,收购资金最终来源便始终成谜。在万家文化收购案中,根据工商注册资料,龙薇传媒于2016年11月在西藏注册成立,注册资本仅为200万元,且未实缴到位。

另需指出的是,不少杠杆收购主体产业经历缺失,通过各类花式杠杆收购上市公司,资本运作成分居多,将会引发资本多重嵌套背景下参与公司治理的困境问题。东北电气原控股股东苏州青创贸易集团有限公司2015年底杠杆入主后,主导公司重组但并不成功,今年1月份将东北电气控制权让予海航系,除获利5亿元之外,并未令东北电气的经营产生实质性改善。事实上,自宝万之争以来,监管层对杠杆收购的穿透监管力度明显加强,客观上对无节制的杠杆收购形成了一定程度的压制。

(三)市场和投资者层面的风险

1. 涉嫌公募资金、理财资金进入市场

由于国内杠杆资金组织形式分散多样,存在券商资管计划、基金(子)公司资管计划、信托公司信托计划相互套嵌的现象,当这些资金对接银行理财资金作为优先级时,可能出现风险传导或市场交叉承受。而且,通道业务的存在直接导致杠杆收购中整体信用链条的延长,这会进一步放大资金杠杆的倍数。

与此同时,资管计划成为一致行动人可能会损害委托人利益。结构化资管计划在一致行动人的操作下,大量投资于二级市场股票或用于收购时,可能损害优先级委托人的利益。比如,结构化资管计划合同通常规定,在计划份额净值低于一定金额的情形下强制平仓,或者由劣后级补缴保证金,以保护优先级份额持有人的利益。然而,受制于对手方的一致行动人地位,资管计划卖出股票将受到限制,资管计划的风险控制措施在一定程度上失效。

2. 并购过程长、不确定性大,短期资金面临赎回压力

由于并购交易既要通过公司决策层面的商业考量还需经过监管部门的审批,周期长、不确定性大,短期资金通常难以承担相关的功能。比如,万能险作为险资举牌的主要资金来源的资金错配问题,就可能存在潜在的资金错配风险。

美国杠杆并购潮流中债务期限相对较长。从高收益债券的发行期限来看,一半以上的债券发行期限在6-10年,其次是1-5年期的债券,占17%;11-15年、16-20年、21-30年,以及30年以上的分别占到4%、13%、13%和1%。然而,我国此次杠杆并购的资金期限与美国不同。传统的万能险产品,一般为10年以上的中长期险种,但近年来中国一些中小险企推出的万能险,虽然保障期也是5年、10年或20年,但却强调1-2年后就可无手续费或低手续费退保,而网络销售的万能险,甚至短至3个月、6个月就可将钱取出。使用短期资金错配于期限并不确定、风险较大的杠杆并购项目,万一遇到并购障碍、集中退保、监管政策强化等,而投资端又不能立即变现,则面临着现金流断裂的危险,造成传统意义上最安全的保险资金无法偿付,就很可能影响金融秩序和社会稳定。

3. “信用借款——杠杆收购——上市公司股权质押——股价上涨——还款——套现”怪圈

杠杆收购还是“炒壳套利”的重要环节,即使用很少的自有资金,加上从外界借来的高息巨款,快速收购一家上市公司的控股权,一旦过户完成,就立马把股份质押出去融资,再将融得资金偿还前期的高息借款。控制步森股份、天马股份两家上市公司的徐茂栋、控制尤夫股份的蒋勇等都在玩着类似的游戏。

此外,收购人在完成上市公司收购后也往往会进行股权质押乃至连环质押。例如华信超越(北京)投资有限公司(下称“华信北京”)今年3月份拟以26.08亿元代价受让文菁华所持顺威股份25.06%股份,除3亿元自有资金及向黄如论旗下世纪金源投资集团借款17亿元外,另拟向金融机构质押融资6.08亿元。后续两年,华信北京将继续进行股权质押,为前述质押融资增信,一旦遭遇到股价逆转,将面临巨大的风险。

4. 非产业资本、实体经济的杠杆收购引发的系统性风险

由于我国并购贷款的限制较多、无法支撑资本市场并购交易举债收购的现状,实务中通过资管计划、信托、股票质押等方式实现高杠杆收购的案例不在少数。虽然任何资本市场都要有一定的杠杆率。但是,由于目前中国资本市场法制不太完善,收购融资方式的嵌套越复杂,非产业资本、实体经济的杠杆收购的效用将更加明显,也越容易引起系统性危险。

杠杆收购在中国快速发展及其呈现出的高溢价、高杠杆为特征的“两高”现象。曾为德隆系“三驾马车”之一的*ST合金原控股股东2015年1月拟转让控制权,受让方康华投资在向实控人借款3亿元之余,还将拟受让的*ST合金股权向中融信托质押融资6亿元,最终杠杆倍数达9倍。无论是收购过程中动用杠杆资金,抑或收购之后加杠杆,股价单边下行已成为杠杆资金所有参与主体面临的最大风险。在去年股市巨震时,崩盘的案例就很多。比如银鸽投资1月12日收盘11.18元/股,较近期最高价16.79元/股跌幅高达33%;浔兴股份1月12日收盘16.21元/股,较近期最高价22.48元/股跌幅达28%。(引自《21世纪经济报道:危险的游戏:杠杆率飙升下的资金链条风险》)

5. 一致行动人不明

由于杠杆收购在融资结构中往往出现银行贷款、股东/关联方借款、有限合伙与普通合伙身份混杂、股权质押、资管计划嵌套等多种手段同时出现的情况。虽然上市公司对于一致行动人会进行合规披露,但是多重融资结构嵌套之下的一致行动人的实际控制人的真实身份往往成迷。因此,融资结构的复杂化趋势也使得投资人越来越容易规避监管和披露的要求,对上市企业的并购的监管也提出了挑战。

三、杠杆收购的监管路径思考

并购市场的资金来源愈发广泛,组织形式日益增多,但仍存在诸如融资工具缺乏、对杠杆收购融资工具的风险识别不足、金融中介服务能力有待提高等问题。正是由于这些问题的存在,致使市场并购参与主体在进行杠杆资金的组织时出现了诸多问题。尽管“水至清则无鱼”,但对风险的认识和预防,也许是监管机构应该考虑未雨绸缪的。

(一)杠杆率监管——是高低的判断还是有其他合理的方式?

跟以美国为代表的成熟市场相比,在业内人士看来,中国的杠杆收购发展处于蹒跚学步的状态。法律政策的限制、融资工具的匮乏、高素质管理人才的稀缺等都是导致杠杆收购在国内缓慢前行的原因。毋庸置疑,杠杆收购可以快速有效实现资本的流动与资源配置,但如果缺乏节制滥用杠杆率就可能会变成危险的资本游戏。我在文章开头就提到,杠杆对于并购是必选项,但是是否有足够的能力来考察杠杆率?特别是多重放大以后的实际杠杆率,这有赖于多方面的配合才可以实现。

通过对美国2003-2012十年的杠杆收购案例的统计发现,杠杆率在7.1与9.8之间波动,十年的杠杆收购的平均杠杆率为8.5。因此,可以看出“谈杠杆收购色变”并不是最合理的方式。应当在鼓励银行进一步放开并购贷款业务的同时对于杠杆收购的融资结构的具体设计进行关注和研究,防止复杂融资结构中存在侵害相关利益方、容易引发违约风险的设置。

(二)融资方式监管——对并购融资工具,证监会的监管边界在哪?

杠杆收购融资方式千变万化,其中涉及的监管领域涉及到股市、保险、银行、信托等金融市场的方方面面,给监管部门带来了许多的挑战。从证监会的角度来说,监管抓手在哪,是机构还是产品?这是证监会对于并购融资工具的监管边界问题是需要首先确定的。

针对杠杆收购融资结构发展迅速、多样化的特点,证监会一定要从准入式监管、价格式监管、审批式监管转为行为式监管。“不管是谁做,什么所有制做,不管杠杆率多高,做了多少嵌套,但背后的逻辑一定是谁的杠杆谁担责,这个对称性一定要逻辑化。同时,杠杆的运用不但要透明,而且一定要把风险向投资者明示。”(摘自全国社会保障基金理事会副理事长王忠民讲话)同理,对于股东市场行为的监管,我认为更应该关注的是资金来源的产品是否涉及到公众投资者的利益,是否可能涉及到资金安全问题,这是证监会最需要关注的,同时还应该打通银证保在产品这一领域的监管协调问题。

(三)信息披露监管?——美国13D和13G披露

收购信息披露制度主要来源于美国《证券交易法》的相关规定。美国1934年颁布的《证券交易法》对于公开收购没有做出相应的披露要求,实行一段时间之后,发现投资人缺乏足够的信息判断公司是否存在被收购的迹象、因而利益受损。1968 年《威廉斯法(Williams Act)》颁布之后,修正了美国 1934年《证券交易法》产生了《证券交易法》第十三条第四项的规定(13D),要求对于达到5%以上的股份变动情况进行披露。之后,美国于1977年制定的《促进国内外投资披露法(Domestic and Foreign Investment Improved Disclosure Act of1977)》再次对《证券交易法》做出修正、新增第十三条第七项规定,强化对于外国投资人及实质持有人之股票持有的公开揭露规范(13G)。至此,13D以及13G的披露规定构成了现行美国证交法有关股票大量持有规范之基础。

就我国的监管实践来说,监管不仅需要透明,而且需要明确投资者之间、投资者和管理者之间杠杆使用背后的利益与风险的一致性。需要将对称的权益与风险在发行产品之际就写入契约之中,而并非未明示风险与收益就拿去作为一致行动人、实际控制人等。从监管的角度来看,无论是二级市场的敌意收购还是通过协议转让进行的友好收购,只要按照规则进行就是市场自发行为,不宜过度的干预,改进披露,提高透明度从而促进价格发现机制的完善可能更有利于并购市场的稳定发展。

Copyright © 2017 忠衡律师 版权所有 京ICP16030615

法律声明

法律声明